ЁЖЪХ Love and Death in ShanghaiЁЗЃЈ2007ЃЉ

РњЪЗМЭТМЦЌ ЗЂБэгкЃК2020-3-6 16:04|ВщПД:2124|ЦРТл:0|зжЬх:аЁ жа Дѓ ЗБЬх

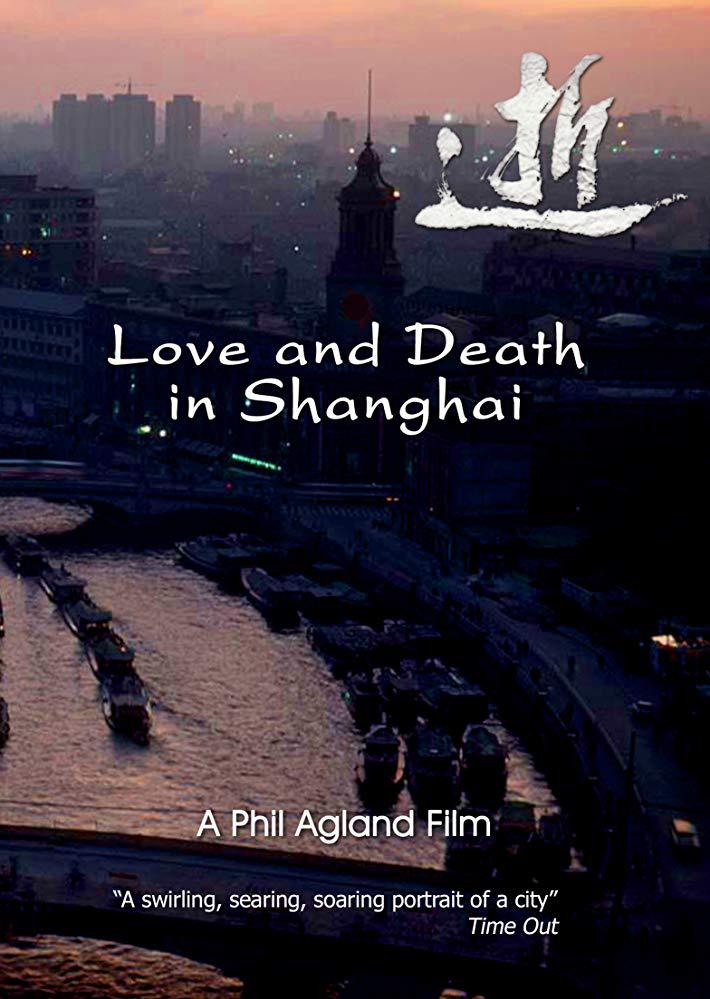

ЁЖЪХ Love and Death in ShanghaiЁЗ

ЪХ Love and Death in Shanghai (2007)

ЕМбн: Phil Agland

РраЭ: МЭТМЦЌ

жЦЦЌЙњМв/ЕиЧј: гЂЙњ

гябд: гЂгя / ЦеЭЈЛА

ЩЯгГШеЦк: 2007-12-10

ЦЌГЄ: 100min

гжУћ: ЪХЁЊЁЊЩЯКЃЖЌвЙЕФАЎгыЫР

IMDbСДНг: tt1178579

1997ФъЪЧвЛИіЬиЪтЕФФъЗнЁЃИФИяПЊЗХЕФзмЩшМЦЪІаЁЦНЭЌжОШЅЪРЁЃЖјЩЯКЃЃЌзїЮЊвЛИіЙњМЪДѓЖМЪаЃЌе§ОРњзХОоДѓЕФБфЧЈЁЃетБфЧЈМШгаОпЯѓЕФЃЌШчГЧЪаОЩЧјИФдьЃЛвВгаГщЯѓЕФЁЂаФРэВуУцЕФБфИяЁЊЁЊБШШчШЫУЧЕФадЙлФюЁЂжаФъФаХЎЖдгкЛщвіКЭЩњУќЕФЗДЫМЕШЕШЁЃгЂЙњЕМбнPhil AglandХФЩуЕФЁЖЪХЁЊЁЊЩЯКЃЖЌвЙЕФАЎгыЫРЁЗзМШЗЕизЅзЁетИіГЧЪадОЖЏЕФТіВЋЃЌНЛЬцНВЪіСЫетзљГЧЪаРяМИИіШЫИїздВЛЭЌЕФЙЪЪТЁЃЫћбЁШЁЕФШЫЮягыЙЪЪТВЛЕЋНдгыАЎКЭЫРЯрЙиСЊЃЌЖјЧвЕчгАЪМжеБЃГжзХЧЁЕНКУДІЕФНкзрИаЁЊЁЊДгЙЪЪТЕФЦЬГТЁЂбнНјЕНИпГБМДНЋЕНРДЧАвЛЩВФЧСюШЫЦСЯЂЕФеХСІЃЌЮоВЛЯдЪОСЫЕМбнзПдНЕФПижЦФмСІЁЃдкЕчгАРыНсЮВдМШ§ЪЎЗжжгЕФЪБКђЃЌИїЬѕЯпЫїЭЌЪБЕНДяСЫв§ЖјВЛЗЂЕФБпдЕЁЊЁЊОгзЁгкЦЖРЇОЩЮнЕФКЂзгМДНЋОРњвЛГЁИпЗчЯеЕФаФдрЪжЪѕЃЛОЉОчаЁбндБвЛИідТжЎКѓТэЩЯвЊЕЧЬЈЙЋбнЃЛХЊЬУРяЕФЙбИОвЊУцСйдйЛщЕФОёдёЃЛЖјЩБКІХЎгбЕФЭХЮЏИЩВПМДНЋНгЪмзюжеЕФЩѓХаЁЃетСюШЋЦЌздЪМжСжеБЃГжзХвЛжжМЭТМЦЌРяВЛГЃгаЕФОчСвЕФаќФюИаЁЃ

ЭХЮЏИЩВПЩБКІХЎгбЕФЙЪЪТдкЕчгАжаеМОнСЫзюДѓЕФБШжиЁЃАЎгыЫРдкетИіЙЪЪТжаНЛжЏдквЛЦ№ЁЃвЛИіЙњМвЛњЙиЕФжЊЪЖЗжзгЃЌЖдздМКЕФХЎХѓгбКЮвдЯТДЫЖОЪжЃПаджЪИќЮЊбЯжиЕФЪЧЃЌЫћдкЩБШЫжЎКѓНЋХЎгбЕФЪЌЬхЗжГЩКУМИВПЗжЃЌХзШыНжаЁЃЪжЖЮжЎВаШЬЃЌСюШЫФбвдЯыЯѓЁЃЕчгАжвЪЕЕизЗЫцСЫДЫАИДгЩѓбЖЁЂаћХаЁЂЩЯЫпЕНжеЩѓЕФШЋЙ§ГЬЃЌЩБШЫЗИДгзюГѕЕФЕжРЕЕНзюКѓРсСїТњУцЃЌЪмКІепМвЪєдкХдЬ§ЯЏМфЕФБэЧщЃЌЮовЛВЛЯдЯжСЫШЫадЕФгФЮЂжЎДІЃЌСюЙлжкЩюЪме№ЖЏЁЃЖјЪмКІепМвЪєЖдгкЁАЩБШЫЗИвВЛсЫРЃЌЫћЕФМвШЫвВЛсФбЙ§ЁБЕФЫЕЗЈжЎОчСвХъЛїЃЌИќНЋЙЪЪТЭЦГіИќЩюЕФЁЂЕРЕТЗДЫМЕФВуУцЁЃ

КмФбЯыЯѓЁЖЪХЁЗГіздвЛИігЂЙњЕМбнжЎЪжЃЌвђЮЊШЋЦЌЕФЩЯКЃЗчЮЖЪЧДЫХЈжиЃЌНжЗЛСкРяКЭЩБШЫзяЗИНдВйвЛПкЯЪЛюЕФЩЯКЃЛАЃЌЫПКСУЛгаОчЧщЦЌЕФНУЪЮЃЌдЩњЬЌЕФгФФЌБШБШНдЪЧЁЃвђДЫЃЌетВЛНіЪЧвЛВППЩвдСюЮїЗНШЫИќзМШЗШЋУцЕиСЫНтЩЯКЃЕФМЭТМЦЌЃЌЖјЧвИќЪЪКЯЩЯКЃЙлжкЙлПДЃЌвђЮЊдкФЧаЉДЪВЛДявтЕФгЂЮФзжФЛБГКѓЃЌгаПЩвдСюШЫЛђЛсаФвЛаІЛђХѕИЙДѓаІЕФЖдЛАЃЌЖјаІЙ§жЎКѓЃЌЪЧЖдЩэДІЦфжаЕФЙЪЯчИќЩювЛВуЕФСЫНтЃЌИќОпЪЁЫМвтЮЖЕФзджЊЁЃ

ЭјгбЦРТлЃКЖМЪаТўгЮепЕФАЎгыЫР

ШчКЮВХФмСЫНтвЛзљГЧЪаЃП

ЪЧДгФІЬьДѓЯУЛђИќИпЕФЕиЗНИЉюЋЃПЛЙЪЧдкНжЕРжаЩЂВНгЮзпЃП

етСНИіНиШЛВЛЭЌЕФД№АИЗжБ№ДњБэСЫСНЮЛЁАЖМЪаЫМЯыМвЁБЕФЙлЕуКЭЗНЗЈЁЃЧАепЪЧНќФъвђжиЖСЁЖзЪБОТлЁЗдйЖШзпКьЕФХњХаЕиРэбЇМвДѓЮРЁЄЙўЮЌЃЌЫћШЯЮЊМйЪЙЙлВьепЕФЪгЕуВЛЙЛИпЃЌОЭВЛзувдПДЧхЁАзЪБОЁБетжЇОоЪжЖдГЧЪаПеМфЕФВйХЊЁЃКѓепдђЪЧвджјгаЁЖШеГЃЩњЛюЪЕМљЁЗЮХУћЕФЗЈЙњЫМЯыМвУзаЊЖћЁЄЕТЁЄШќЭаЃЌЫћШДЫЕжЛгаЁАТўВНепЁБЖјВЛЪЧЁАЙлВьепЁБВХФмСЫНтГЧЪаЕФецУцФПЃЌФЫжСгкГЧЪаБОЩэБугЩТўВНепЕФНХВНЪщаДЖјГЩЁЃ

ЧвВЛТлШЁОЖКЮепЃЌдкЫћУЧЕФЧАБВКЭЕМЪІКрРћЁЄСаьГЗќЖћФЧРяЃЌСНЬѕТЗЯпОЭЖМвбОБЛЕБГЩживЊЕФПЮЬтЃКвЛЗНУцЃЌвЊбаОППеМфКЭЩчЛсЕФЁАзмЬхЁБЃЌАбТфдкЭМжНЩЯЕФГщЯѓРЖЭМФвРЈЕНЫќЫљУЛгаПМТЧЕНЕФЮЪЬтгђжаЃЛСэвЛЗНУцЃЌФФХТШеШежиИДЕФвЛИіВЛЦ№блЕФЖЏзїЛђзЫЪЦЃЌЖМПЩФмдЬКЌСЫЮДБЛНвЪОЕФЕРРэЃЌЫљвдвЊНјааЁАШеГЃЩњЛюХњХаЁБЁЃ

етУДПДРДЃЌМЭТМЦЌЁЖЪХЁЊЁЊЩЯКЃЖЌвЙЕФАЎгыЫРЁЗПжХТецЕФУўЕНСЫСЫНтвЛзљЖМЪаЕФОїЧЯЃЌЛђаэвВОЭФмЙЛНтЪЭЃЌЮЊЪВУДЖШЙ§СЫЙлгАЭъБЯЕФЁАЯЭепЪБМфЁБКѓЃЌНЙТЧЛсВЛЖЯгПРДЃКВЛАВЁЂапРЂгжОЊВяЃЌвЛИіЭтЙњШЫЃЌОПОЙЦОЪВУДЛсБШМИЪЎФъФЫжСвЛБВзгОгзЁдкетзљГЧЪаЕФШЫЃЌИќзМШЗЕиДЅМАЕНСЫетзљГЧЪаЕФФкКЫЃП

ЮФУїгыЙцбЕЃЌзяЖёгыГЭЗЃ

гАЦЌПЊГЁАзЕЅЕЖжБШыЕибгајЕМбнЗЦЖћЁЄАЂИёРМЕТЩужЦжаЙњЙЪЪТЕФКѓ89а№ЪТЃЌНЋЬиЖЈРњЪЗЪТМўЮДдјдЖШЅЕФгрВЈЃЌКЭБЫЪБЕФЁАПЊЗХЁБМАСьЕМШЫУќдЫДЎСЊдквЛЦ№ЁЃдквьГЃНєеХЕФааЖЏКЭЗеЮЇРяЃЌОЕЭЗЖдзМСЫФЯЦжДѓЧХЁЂЭтЬВНЈжўШКЁЂЖЋЗНУїжщКЭНЈжўЙЄЕиЃЌЫцКѓИЉюЋзХИДаЫжаЕФГЧЪаЁЊЁЊдкетвЛЪгНЧЯТв§ГіСЫвЛЬѕжїЯпЃКвЛУћЧрФъХЎНЬЪІвЩЫЦБЛФагбГТе§ЛЊЩБКІЁЃ

АЂИёРМЕТМИКѕзЗзйСЫАИМўДгеьВщЕНжДааХаОіЕФЙ§ГЬЁЃДгЗЂЯжЪЌЬхЕФЯжГЁЁЂОЏГЕКѓзљЁЂЩѓбЖЪвЁЂЭЅЩѓЃЌвЛжБХФЕНХаОіКѓГТе§ЛЊБЛШЫвЊЧѓОЁПьаДКУвХЪщЃЌвдМАГТЕФЭЌЪТКЭЪмКІепЕФМвГЄЁЃШЋЦЌзюСюШЫгЁЯѓЩюПЬЕФЕиЗНФЊЙ§гкаЬОЏ803ЩѓбЖФЧЖЮЃЌаЬОЏСЌБЌДжПкЃЌЯХЕУЪмЩѓепдкРЯЪЕНЛДњЧАЬсСЫвЛИівЊЧѓЃКЁА㑚в ДђЮвЁБЁЃЁЊЁЊетецЪЕЕУв§ШЫЗЂаІЃЌБЯОЙдк20ФъЖрКѓЕФНёЬьЃЌЖдДЫЧщаЮКСВЛекбкЕиНјаагАЯёМЭТММИКѕЪЧВЛПЩФмЃЌИќВЛвЊЫЕгЩвЛУћЭтЙњШЫРДеЦОЕЃЁгШЦфЪЧ2008ФъОРњСЫЁАФуВЛИјЮввЛИіЫЕЗЈЃЌЮвОЭИјФувЛИіЫЕЗЈЁБЪТМўКѓЃЌВйзХДжПкЁЂДжБЩЕФЪаОЎааЮЊЃЌБиаыБЛИєОјдке§вхЧвзЈвЕЕФжДЗЈепаЮЯѓжЎЭтЃЌОЭЯёЁЖбВТпЯжГЁЪЕТМЁЗЫљеЙЯжИјЮвУЧЕФФЧбљЁЃФЧУДЃЌгЂЙњШЫЗЦЖћЁЄАЂИёРМЕТОПОЙЪЧдѕУДзіЕНЕФФиЃП

етИіЮЪЬтПЩФмБШЯыЯѓжаКУЛиД№ЃЌЩѕжСД№АИФудчвбВТЕНЃКЮоЗЧЪЧЁАЭЈКУСЫЙиЯЕЁБЁЃвђЮЊИќдчжЎЧАдкдЦФЯРіНХФЩуМЭТМЦЌЕФОРњЃЌАЂИёРМЕТНсЪЖСЫЙЋАВЕФИпВуВЂдјдкББОЉгаЙ§НЛЭљЃЌОнЫЕЕБЪБвЛЮЛПЊУїЕФДѓСьЕМЮЊЦфдкЩЯКЃЕФХФЩуПЊСЫТЬЕЦЃЌвтЭМНшДЫЦѕЛњШУ803зпЩЯЙњМЪЮшЬЈЁЃАЂИёРМЕТЦОетИіФбЕУЕФЛњЛсдкЩЯКЃвЛХФОЭЪЧ3ФъЃЌзюКѓжЦГЩГЄДя7аЁЪБЕФЕчЪгМЭТМЦЌЁЖShanghai ViceЁЗЃЈвЛвыЁЖЩЯКЃЗчдЦЁЗЃЉЃЌЙЫУћЫМвхЃЌзяЖёЪЧЦфжїЬтжЎвЛЃЌЁЖЪХЁЗдђЪЧгЩЧАепХЈЫѕМєМЖјГЩЕФЁЃЁЖЪХЁЗгЩвЛЬѕНЛДэЕЋЧхЮњЕФЯпЫїЧЃв§ЃЌМДЁААЎКЭЫРЁБЁЊЁЊМШгазяЗИЕФАЎКЭЫРЃЌвВгааЁЪаУёЕФАЎКЭЫРЃЌЩѕжСЪЧетзљГЧЪаЕФАЎКЭЫРЃЌШчДЫЃЌвЛЬзГЌГЄЕФЕчЪгМЭТМЦЌвЁЩэвЛБфГЩвЛВПГіЩЋЕФМЭТМЦЌЕчгАЁЃ

ЕЋЪТЧщгждЖУЛФЧУДМђЕЅЁЃМДБуЕМбнЪМжеМсГжЭЖзЂЪ§ФъЪБМфШкШыЕБЕиЩњЛюЃЌЕНЩЯКЃКѓЕФХФЩуВЂУЛгавђЮЊФУЕНИпВуаэПЩЖјвЛЗЋЗчЫГЃЌЕМбндјЭИТЖЃЌЁАМИКѕЫљгаОЏЗНЕФгАЯёЖМЪЧдкзюКѓАыФъжаХФЩуЕФЁБЃЌдкДЫжЎЧАЕФ2ФъМфЃЌЫћвЛжБдкгыЕБЕижДЗЈепжма§ЁЃЫфШЛдкРіНД§СЫЪ§ФъЃЌПЩжаЙњЕФЯчДхКЭГЧЪаШдгаУїЯдЕФВювьЃЌЖдАЂИёРМЕТЖјбдЃЌзяАИдђЪЧвЛжжИЉюЋФГДІЕФЧаШыЕуЃКЙцбЕгыГЭЗЃФмЬхЯжвЛИіЕиЗНЕФЮФУїГЬЖШЁЃгАЦЌНгНќНсЮВЕФвЛзРЗЙОжЩЯОЭЬсЕНЃЌ1997ПЊЪМЪЉааСЫОЕквЛДЮаоЖЉЕФЁЖаЬЫпЗЈЁЗЃЌЦфжадіМгСЫБЛИцШЫЮЏЭаБчЛЄТЩЪІЕФШЈРћЯИдђЁЃДгзювЛАуЕФвтвхЩЯЖјбдЃЌеЦЮеШЈСІЕФГЧЪаЙмРэепгІЕБЖдИіЬхЕФЛљБОШЈРћгшвдз№жиЁЃНЈдьГЧЪаЃЌвВЪЧЩшСЂвЛЬзаТЕФЙцдђЃЌгкЪЧЗИзягыжДЗЈвВЯѓеїзХЁАЧАГЧЪаЁБЕФЛьТвгыГЧЪаЛЏжШађжЎМфЕФВјЖЗЁЃдкДЫЃЌОЕЭЗЭЈЙ§зюМЋЖЫЕФЪТМўЃЌКЭЯнШыетИіЪТМўЕФШЫУЧЃЌРДЙлВьетзљЖЏЕДВЛАВЕФГЧЪаЁЃ

ЪаОЎЕФаоДЧбЇ

ЁАВЛАВЁБЪЧЖдФЧИіЪБЦкЕФзмРЈЃЌ1997ФъЕФЩЯКЃе§ДІгквЛИіЗЂеЙЕФЙиМќЕуЃЌГ§СЫЦЌжаУїШЗЩцМАЕНЕФВ№ЧЈЁЂДѓЫСПЊЗЂЁЂСїЖЏШЫПкгПШыГЧЪаЕШЮЪЬтЃЌЪЕМЪЩЯАЂИёРМЕТЗЧГЃЧхГўЩЯКЃдкЕБЪБЫљгіЕНЕФЩчЛсЮЪЬтКЭзДЬЌЃЌБШШчЯТИкГБЁЂЯТКЃГБЁЂГДЙЩШШЕШЕШЁЃвЛЗНУцЪЧвђЮЊЫћЙлВьЕУЙЛЖрЃЌСэвЛЗНУцЫћзїЮЊвЛИіЭтРДепДјзХРДздХЗжоЕФЖМЪаЛЏОбщЁЃ20ЪРМЭ70ФъДњЦ№ЃЌгЂЙњЗЂЩњСЫбЯжиЕФГЧЪаЫЅЭЫКЭГЧЪаЪеЫѕЯжЯѓЃКжааФШЫПкЯђНМЧјЧЈвЦЃЌГЧЪаЕФОМУНсЙЙЕїећЕМжТДѓСПЙЄШЫЪЇвЕЁЃДЫКѓЃЌеўИЎКЭУёМфВЛЕУВЛЭЖШыДѓСІЦјЭЦНјЁАГЧЪаИќаТЁБдЫЖЏЁЃАЂИёРМЕТЫЦКѕдкПёьЭЛНјЕФЩЯКЃПДЕНСЫгЂЙњЖМЪаЕФгАзгЁЃ

ПЩЪЧЃЌгАЦЌЖдетаЉЮЪЬтжЛвЛБЪДјЙ§ЃЌАЂИёРМЕТУЛгаДђЫуДгФГИіжЦИпЕуРДЩѓЪгетзљГЧЪаЕФЪаУёЩчЛсЁЃдкБЛЛвіВС§ежЕФГЧЪажаЃЌвЛжЛОЊЦцЕФблОІЃЌВЛНіМмдкЕФСЂНЛЧХЩЯЁЂНЈжўЙЄЕиРяЁЂЫежнКгХдЁЂЬсРКЧХМргќЭтЃЌЛЙМмдкСЫХЊЬУПкКЭдчЗЙЬЏЁЂЗЙЕъКЭЮшЬќЁЂЕиЬњКЭЙЋдАЁЂВЁЗПКЭзЩбЏеяЫљЃЌДШЩЦЛљН№ЛсКЭОЉОчАрЕФбЕСЗЗПЃЌЩѕжСМмНјСЫФЯЪаЧјЕФМИЛЇШЫМвЕФЮнРяЯсЁЃ

СїСЌЕФЩугАЛњВЛНіДјзХаазпЕФзЫЪЦЃЌЩѕжСЛЙГЩЮЊетаЉГЁЫљЕФвЛВПЗжЁЊЁЊдкБЛХФЩуепСГЩЯЃЌКмФбДЇЖШЫћУЧЖрДѓГЬЖШЩЯвтЪЖЕНСЫОЕЭЗЕФДцдкЃЌвжЛђЖрДѓГЬЖШЩЯЖдЦфЪгЖјВЛМћЁЃгаЦРТлЫЕАЂИёРМЕТЕФжаЙњгАЯёЪЧЁАfly-on-the-wallЁБЪНЕФЃЌЩугАЛњОЭЯёЖЄдкЧНЩЯЕФВдгЌЃЌЖјЫќЖдзМЕФШЫУЧздЙЫздЕиМЬајзХШеГЃЩњЛюЁЃетжжЩужЦЗчИёЃЌЖдгАЯёПеМфМИКѕБэДяСЫЭЌвЛжжвўгїЃКМДЪЙУцЖдСшМнгкздЩэЭтЕФвьжЪШЈСІЃЈЩугАЛњ/ЙњМвЧПСІЃЉЃЌШЫУЧЕФШеГЃЩњЛюЛЙЪЧЛсМЬајЃЌИіЬхзмЕУЯыАьЗЈЩњЛюЯТШЅЁЃЖдгІзХЪБДњИќЕќЁЂРњЪЗГЕТждйДЮЗЙіЕФНєеХЪБПЬЃЌШеГЃЩњЛюЪМжедкНжЭЗЯяЮВжаЭЌжїШЈШЈСІЕФМЏжаЙмПиНјаагЮЯЗЁЃ

ЩугАЛњИњХФСЫ4ЖдШЫЮяЃЌКУСкОгКУцЂУУТэАЂвЬКЭЭѕАЂвЬЃЌаФдрЯШЬьЛМВЁЕФаЁЗЖКЭФИЧзЃЌЗПЖЋЗыАЂвЬКЭЗППЭаЁЬЦЃЌЫяЪІИЕКЭЫћЕФЙиУХЭНЕмаЁМђЁЃетМИЖдШЫЮяжЎМфЛЅЯрЛЙгаНЛМЏЃЌКЭГТе§ЛЊЕФЙЪЪТВЛЭЌЃЌШеГЃЩњЛюЙЙГЩЕФетвЛЬѕЯпЫїЃЌЮЇШЦдквЛИіВЂВЛДѓШІзгжаЁЃдкЁАЙцбЕгыГЭЗЃЁБЕФПеМфжаЃЌЮвУЧПДЕНСЫГЙЕзЕФБЉСІЁЃЖјдкЦНЪгЕФШеГЃЩњЛюЪЕМљРяЃЌЫќУЧЪЧЁАЖрбљЕФЁЂЕжжЦЕФЁЂНЦЛЋЕФвдМАжДожЕФЁЊЁЊЫќУЧЬгЭбСЫЙцбЕЕФПижЦЃЌШЛЖјвВВЂВЛвђДЫОЭЭъШЋДІгкЙцбЕЕФЪЦСІЗЖЮЇжЎЭтЁБЁЃБГОАжадјОЕФЪЏПтУХРяХЊе§ЪЧЗжЮіетжжЪЕМљЕФзюМбГЁЫљЃЌРяХЊПеМфздЩэОЭЪЧЁАШЋОАГЈЪгМргќЁБЕФвЛДІЫѕгАЁЊЁЊкфФАЕФжЇХЊжаЪЧОгзЁПеМфЃЌНЯПэЕФжїХЊдђЖдЭтГЈПЊЁЊЁЊДјгаАыЫНУмАыПЊЗХЕФаджЪЃЈетРяЕФСЊХХКЭГЈПЊЃЌЪЧгЩГЧЪаЛЏКЭЁААыжГУёЁБЕФвЛЗНДјРДЕФЃЉЁЃОЭЪЧдкетРяЃЌСНЮЛАЂвЬМсЪизХздМКЕФЁАСьЕиЁБЃЌжБАзЕиЦчЪгЭтРДепВЂвЊЧѓЁАУЅСїЁБЭГЭГЧЙБаЁЊЁЊЫ§УЧВЂВЛЁАДІгкЙцбЕЕФЪЕСІЗЖЮЇжЎЭтЁБЁЃвВЪЧдкетРяЃЌЫ§УЧПЊЗЂзХШеГЃЩњЛюЪЕМљЕФеНЪѕЃЌУцЖдЃЈЯѓеїзХГЈПЊЕФЃЉОЕЭЗНВЫ§УЧЕФЫНЗПЛАЃКЫ§УЧБЇдЙМвЮёРЭЖЏКЭЛщвіЩњЛюЃЌЫ§УЧЫпЫЕздМКЕФЩэЬхКЭЧщгћЃЌЫ§УЧгЧТЧЩњЛюЛЗОГЕФОчСвБфЛЏЕЋуПуНзХМДНЋЕНРДЕФзЊБфЁЃвЛБпжЏзХШоЯпЃЌЫ§УЧЩѕжСЮЊЗРЗЖадБЉСІЯыКУСЫЖдВпЃКдкПуЖЕРязМБИзХвўУиЕФРћЦїЁЃ

ЛЙгаЙбИОЗыАЂвЬЃЌЫ§ОРНсгкЪРЫзЕФЙцЗЖЃЌЕЋОРњжкШЫЕФШАЫЕЛЙЪЧУЛгаКЭЭѕНЬЪкНсЛщЃЌбЁдёМЬајСЕАЎЩњЛюЃЈетаЉЖМдкЮовтжаЯћНтСЫДэЮѓЗЂЩњЪБГТе§ЛЊЕФЗпХЃЉЁЃЗыАЂвЬАЎГЊИшАЎЬјЮшЃЌКЭОлВЭЭЌзРДѓЪхГЊГіЕФгЂЮФИшЧњОЊбоЫФзљЃЌДѓЪхЫЕЃЌЮФэuЕФЪБКђдкМвРявВвЊГЊЃЌЦяГЕЩЯАрЕФЪБКђвВЧсЧсГЊЁЊЁЊЁАЭќСЫИшДЪетЖрФбЙ§ЁБДЫЪБГЩЮЊвЛОфЗДПЙЕФаћбдЁЃ

ЁАШеГЃЁБЕФЗДПЙадКЭДДдьаддкжаЙња№ЪТжагШЦфЫЕЕУЭЈЃЌЦфдкПеМфжаЫљЖдгІЕФЪаОЎаоДЧбЇЃЌгУКСЮоМЩЛфЕФаІЯћНтКЭДлИФзХЕБЯТЁЃПЩВЛвЊЮѓвдЮЊЗыАЂвЬКЭгбШЫДѓЪхЕФИшЩљжЛЪЧЁАЖЋЗНАЭРшЁБЕФВабЊЁЃЩдзївЛИіПМЙХОЭЛсЗЂЯжNat King ColeдГЊЕФЁЖMona LisaЁЗКЭЁЖToo YoungЁЗЪЧ1950ФъДњЪЧааЧњН№ЧњЃЌвВОЭЪЧЫЕЫќУЧдкжаЙњБЛДЋГЊжЛПЩФмЪЧдкЁАЗЧГЃЁБЕФ49ФъжЎКѓЁЃетВЛЪЧЪВУДЁАРЯПЫРеЁБЕФДЋЫЕЃЌвВВЛЪЧЕлЙњжГУёЪБЦкВМЖћЧЧбЧОЋЩёвХжщЃЌЖјЪЧецЪЕЕФЖМЪаШеГЃЩњЛюЃЌЁЖЪХЁЗжаЕФЩЯКЃШчДЫецЪЕЃЌЫќЕФецЪЕАќКЌзХДжБЩКЭВЛНВЕРРэЁЃ

жГУёГЧЪагыГЧЪажГУё

етвЛЧњНсЪјдк1997ФъЃЌЫјЖЈдкСэвЛИіСьЕМШЫЪХШЅЕФЪБПЬЃЌОЙ§ВЛЖЯЕиЙцбЕгывХЭќЃЌНёЬьЮвУЧдНРДдНОЊвьгкЦСФЛЩЯЕФЫНЗПЛАКЭСїааЧњЃЌЩЯКЃБфГЩСЫШЫУЧЯАвдЮЊГЃЕФИпЖЫДѓЦјЩЯЕЕДЮЕФТНМвзьЩСвЋОАЙлЁЃдкзЪБОЕФМЦЫуЯТЃЌРЯОЩЕФГЧЪаЁЂРЯШЅЕФШЫЃЌУЛгаЪмЙ§ИпЕШНЬг§ЃЌВЛФмзЅзЁЪаГЁЛњЛсЕФШЫЃЌбИЫйБЛГЧЪаЯѓеїадЕиЧаГ§ЁЃ

ЁАПЊЗХЁБжиаТКмСюаэЖрШЫгжРжЙлЦ№РДЃЌздгЩЫЦКѕзмгавЛЬьЛсЫцжЎЖјРДЁЃШЛЖје§ШчЪЏПтУХРяХЊЕФЯћЪЇЁЊЁЊЮоТлЪЧВ№Г§ЛЙЪЧаТЬьЕиЁЂЗсЪЂРяАуЕФЭЕСКЛЛжљЁЊЁЊжеНсСЫАыЫНУмАыПЊЗХадЕФеХСІЃЌШеГЃЩњЛюЪЕМљЕФеѓЕиОЭБЛДнЛйЃЌШЁЖјДњжЎПЊЪМЕФЪЧдзгЛЏИіЬхЕФжаВњНзМЖаТЙЪЪТЁЃЮєШежГУёепЪЦСІЕФДѓЦѓвЕЁЂПчЙњЙЋЫОгжгаЛњЛсНјШыетзљГЧЪажЎжаЃЌдкзпЯђОМУжїШЈСшМнеўжЮжїШЈЕФаТЁАЕлЙњЁБЪБДњжаЃЌЫћУЧгжБЛЧПДѓЕФЭГжЮепРћгУЃЌЮЊКѓепеѕЕУОМУАдШЈЁЃдкетСНЗНКЯФБЕФПеМфЙцЛЎжаЃЌИіЬхЕФМлжЕВЛЕЋВЛБЛз№жиЃЌЩѕжСШЫУЧРЭЖЏЪЃгрЕФЯћЗбКЭанЯаЪБМфЛЙвЊМЬајБЛАўЯїЁЃжБЕННёЬьЃЌЕиВњЩЬКЭеўИЎШдзЮзЮВЛОыЕидйЩњВњГЧЪааЮЯѓРДЬсЩ§здМКЕФЮФЛЏзЪБОЃЌЪВУДЁАЙњМЪЛЏДѓЖМЪаЁБРВЃЌЁАКЃФЩАйДЈЃЌДѓЦјЧЋКЭЁБРВЃЌЁАДгЪЏПтУХЕНЬьАВУХЁБРВЃЌЛЙгаДђдь ЁАОВАВЧјЕФаТЬьЕиЁБЁЂЁАКчПкЧјЕФаТЬьЕиЁБЕШЕШЕШЕШЁЃЮвУЧЖМЬхЛсЕУЕНЃЌОйАьИїжжЙњМЪЛсеЙЖдШеГЃЩњЛюЕФМљЬЄЃЌШЛЖјЮЊСЫБъЪЖздМКЕФИпЙѓЪаУёЩэЗнЁЂЮЊСЫЯћЗбетжжЁАЙ§ЖШецЪЕЁБЕФЮФЛЏЃЌЮвУЧгжВЛЕУВЛаРШЛЕиНгЪмЁЃЮвУЧЫЦКѕЭќМЧСЫШеГЃЩњЛюЪЕМљЃЌЭќМЧСЫдкЖМЪааазпжаЕФЛьучКЭОЊЦцЁЃ

вбОЙЬЖЈЯТРДЕФГЧЪаЩњЛюЗНЪНКЭвтЪЖаЮЬЌЁЊЁЊЪаУёЖдЩшМЦКЭЦЗжЪгаЦЋКУЃЌЯВЛЖНрОЛгыжШађЁЊЁЊДгГЧЪажааФвЛУцЯђНМЧјжГУёЃЌвЛУцЯђГЧЪажааФФкВагрЕФОЩОгжГУёЁЃЧюШЫЁЂЮоМвПЩЙщепЁЂЭтРДЮёЙЄепЁЂЮоСІАсГіОЩЧјЕФФъГЄепГЩЮЊГЧЪажГУёжаЕФЖўЕШЙЋУёЁЃетИівВБЛГЦжЎЮЊЪПЩ№ЛЏЕФЙ§ГЬжаЃЌЮвУЧОмОјСЫЪаОЎЕФаоДЧВЂНгЪмСЫЗжСбЁЃвЛаЉЪЏПтУХвђЦфПЩБЛРћгУЕФЕиВњКЭЮФЛЏЗћКХМлжЕЃЌГЩЮЊОіВЛИќИФЕФБЃЛЄЧјЛђПЊЗЂЩЬблжаЕФЯутЩтЩЁЃИќЖрЕФЪЏПтУХдђБфГЩЗЯацЁЂГЧжаДхЁЃвЛаЉШЫзїЮЊШЫВХв§НјВЂБЛзМаэЙКжУЗПВњЃЌСэвЛаЉШЫдђЯрЗДЭЈЙ§ЁАЮхЮЅЫФБиЁБЕШЕШећжЮжБНгАўЖсНјШыГЧЪаПеМфЕФШЈРћЁЃЩЬГЁетИіРћЮЌЬЙГЩЮЊЮвУЧзЄзуКЭЭЃСєЕФЕиЗНЃЌЬсЙЉбЯЫрЬжТлЛђЪЧПЩвдздгЩанэЌЕФЙЋЙВПеМфБЛЛФЗЯФЫжСФЈГ§ЁЃНЋШЫУёЮоШЈВЮгыЕФГЧЪаеНТдХзжЎФдКѓЃЌЮЊСЫДюЩЯЁАЩ§жЕЁБЕФПьГЕЃЌзюжеЮвУЧЦкаэГЩЮЊвЛзљЁАЗЧШЫЁБГЧЪажаЕФЪаУёЁЃЁАщыдсЪНЁБЕФЭГвЛЕъеаФжСЫаІЛАЃЌЮвУЧШДВЛвЊКіЪгвЛИіЪТЪЕЃКжЮРэепКЭзЈвЕШЫЪПНсУЫКѓЭЌбљПЩвдШУОЋаФЩшМЦЕФЕъеаБфЕУКУПДЁЃетФбЕРОЭВЛДцдкЭЌбљЕФЁАжГУёЁБСІСПТ№ЃП

ЖМЪаЕФБОжЪЃЌЪЧПеМфжаИіЬхЕФЁАОлМЏЁБЃЌЫљЮННјШыЖМЪаЕФШЈРћЃЌОЭЪЧетжжОлМЏЕФШЈРћЃЌЪЧОмОјБЛХХГіЕФШЈРћЁЃвЛЕЉГЧЪаЙцЛЎКЭПеМфЩшМЦДђзХЁАРњЪЗЮФЛЏМлжЕЁБЁЂЁАећжЮИќаТЁБЕФРэгЩЗДЖдОлМЏЕФШЈРћЃЌЖдШеГЃЩњЛюПеМфРДЫЕЖМЪЧвЛДЮгжвЛДЮЕФЛйУ№ЁЃ

ЪЧЕФЃЌИќВЛвЊЫЕБЛЭэЦкзЪБОжївхОЋзМПижЦЕФШЫЕФЪБМфЃЌЮвУЧЛђаэЮоЗЈеѕЭбЗЧШЫГЧЪаЦњЖљЕФУќдЫЁЃЕЋвВЮоЗЈАкЭбГіТєздЩэЕФНЙТЧЃЌвђДЫЃЌвВОЭБШШЮКЮЪБКђЖМашвЊевЛиШеГЃЩњЛюЪЕМљетИіеНГЁЁЊЁЊдкФЧРяЮвУЧШддкзізХЙигкГЧЪаЕФУЮЃЌЛђаэЪЧвЛДЮЬИЬьЁЂЛђаэЪЧвЛДЮЙлгАЁЂЛђаэЪЧвЛДЮЩЂВНЁЃЛиПДдкНжЕРжаСєЯТЕФНХВНЃЌФФХТ20ФъРДЮэіВЪМжеС§ежзХГЧЪаЃЌЕЋШЫУЧЛЙЪЧдкЩњЛюжаГаЪмСЫГЧЪаПеМфжаЕФЕуЕуЕЮЕЮЃЌВЂЧвНЋМЬајдкЗьЯЖжаЩњЛюЯТШЅЁЃжЛвЊСбЯЖЛЙдкЃЌОЭгаЛњЛсжиаТЁАОлМЏЁБЃЌНЈдьаТЕФЖМЪаЁЃФФХТетзљГЧЛЙЩаЮДгаНЈжўЮяЃЌжЛгаМЧвфЁЂЯыЗЈЁЂОЋЩёЁЂФбвдзНУўЕФЦјЮЖЫљЙЙГЩЕФФЃК§НжЕРЃЌШдгаЛњЛсЭЈЙ§УПвЛИіНХВННЋЫќУЧБржЏНјЯжЪЕжЎжаЁЃ

Copyright © 2024-2025 All Right Reserved.

GMT+8, 2026-1-19 21:32 , Processed in 0.020402 second(s), 19 queries , Gzip On.

免责声明:本站仅为用户之间信息交流之媒介,所有内容均来源于网络或用户投稿,本站服务器不储存任何音视频文件,所有内容包含图片的版权均归原作者所有。站内下载链接仅供个人学习交流使用,请于24小时内自觉删除,若用户非法收藏、传播或将资源用于其他商业用途,均与本站无关,所产生的一切后果由使用者自行承担。如本站点所发布内容侵犯了您的权益,请第一时间联系管理员317379335@qq.com,我们将及时予以删除,并致以歉意!

联系管理员